エマグラムについて理解する連載の5回目です。

前回は状態曲線と風の鉛直プロファイルについて説明しました。

今回は逆転層についてです。前半で逆転層の特徴を整理して、実例を見ます。後半は逆転層の頻出問題を整理します。

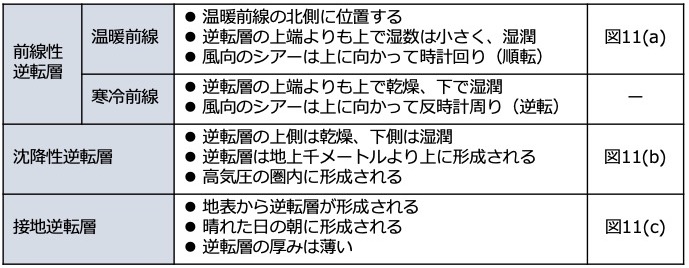

逆転層の種類

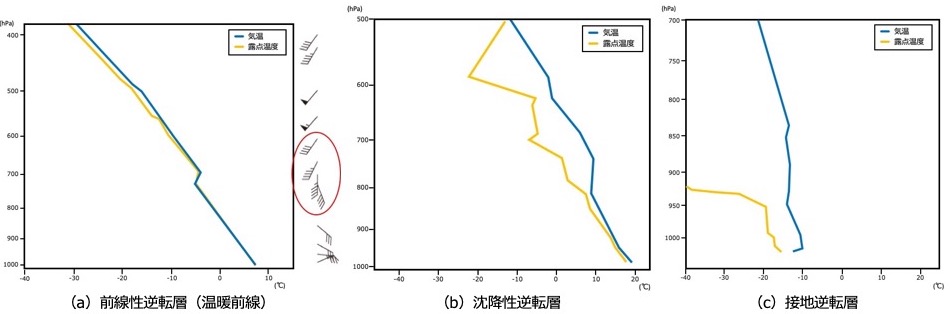

逆転層は形成される要因によって分類できますが、実技試験で問われるのは前線性、沈降性、接地の3種類のみです。それぞれの特徴を理解し、区別できるようにしましょう。

前線性逆転層

暖かい空気と冷たい空気の境に形成されます。高層気象観測点付近には等温線の集中帯があります。

温暖前線と寒冷前線のいずれでも形成されますが、寒冷前線ではあまり観測されません。

▼温暖前線に伴う逆転層

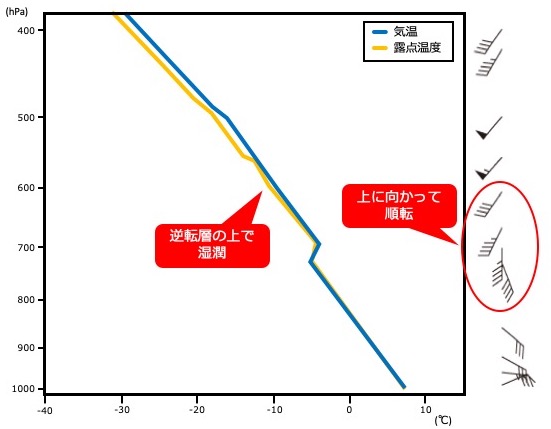

温暖前線の前面で発生するのが前線逆転層です(図1)。

温暖前線による逆転層には、次のような特徴があります。

- 温暖前線の北側に位置している

- 逆転層の上端よりも上で湿数は小さく、湿潤である

- 暖気移流を伴うので、風向のシアーは上に向かって時計回り(順転)である

▼寒冷前線に伴う逆転層

寒冷前線の傾きは温暖前線より小さいため、観測される範囲が限定されます。また、寒冷前線の後面から乾燥空気が流入するため、温暖前線による逆転層とは異なり沈降性逆転層に似た形状を示します。

寒冷前線による逆転層の特徴は次のとおりです。

- 逆転層の上端より上で湿数は大きく乾燥、下で湿数は小さく湿潤である

- 寒気移流を伴うので、風向のシアーは上に向かって反時計周り(逆転)である

沈降性逆転層

高気圧の付近で発生するのが沈降性逆転層です。また、寒気が入るところでも発生します。

高気圧の圏内では下降気流が生じています。沈降した大気は気圧が上昇し圧縮されるので、気温が上昇することで逆転層が発生します。

高気圧周辺では地表まで下降気流なので、「上層から下層まで逆転層ができるのではないか?」という疑問が湧きます。しかし、地表付近は乱流があるため、沈降性逆転層が形成されるのは地上から千メートル程度が限界とされています。

沈降性逆転層の特徴は次のとおりです。

- 逆転層の上側は乾燥している

- 逆転層より下側は湿潤である

- 逆転層は地上千メートルより上に形成される

- 高気圧の圏内に形成される

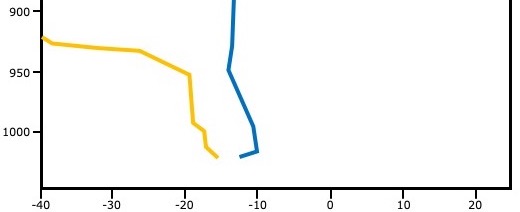

図2に沈降性逆転層の例を示します。810hPaから740hPaにかけて逆転層があり、気温が1℃程度上昇しています。

接地逆転層

夜間の放射冷却により地表と接する空気が冷やされ、その上にある空気より気温が下がる場合にできる逆転層を接地逆転層といいます(図3)。

接地逆転層の特徴は次のとおりです。

- 地表から逆転層が形成される

- 晴れた日の朝に形成される

- 逆転層の厚みは薄い

逆転層の実例

寒冷前線による前線性逆転層

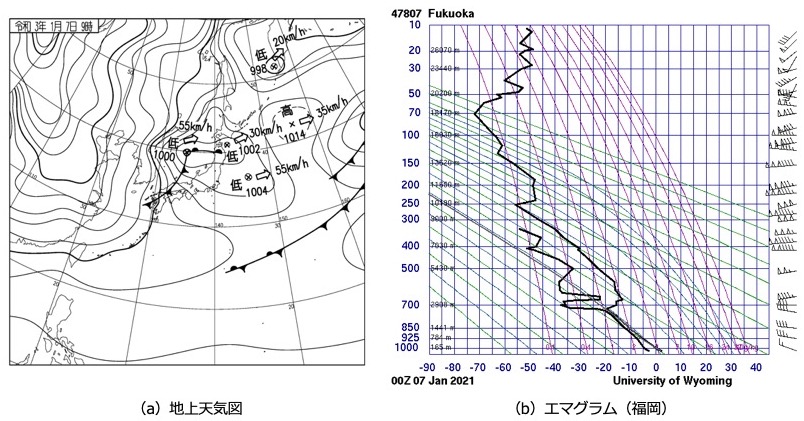

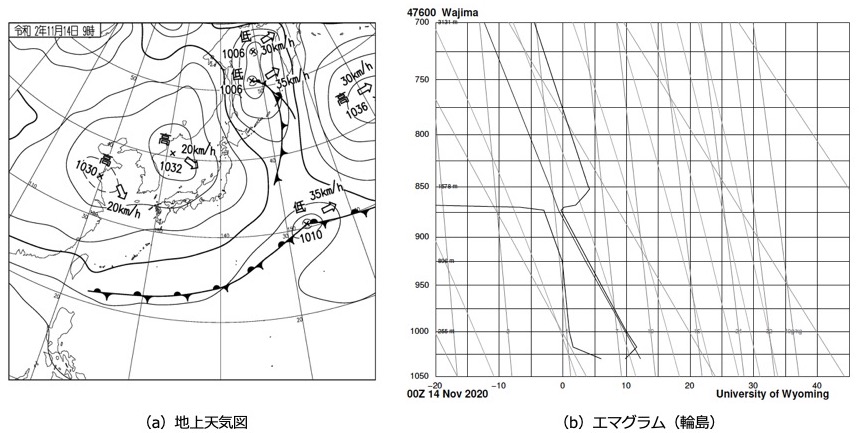

寒冷前線が九州北部を通過しているときのエマグラムを見てみましょう。図4は2021年1月7日の地上天気図とエマグラム です。

地上天気図(図4(a))によると、前線は福岡の南にあります。このときの福岡のエマグラムが図4(b)です。

逆転層の下端は720hPa、上端は670hPaです。逆転層の上では乾燥し、下では湿潤であることが読み取れます。また、逆転層のところで風向のシアーが反時計回り(逆転)で、寒気移流であることが分かります。

沈降性逆転層

移動性高気圧に覆われたときのエマグラムを見てみます。

図5(a)は2021年4月11日の天気図です。日本列島は宮城県沖の移動性高気圧に広く覆われて全国的に晴れました。このときのエマグラム が図5(b)で、890hPaから850hPaに沈降性の逆転層が現れました。

_2.jpg)

エマグラムの状況を等圧面天気図で確認してみます。

_3.jpg)

エマグラムでは700hPaの露点温度が切れていましたが、700hPa天気図(図6(a))からは全国的に湿数が15以上で、非常に乾燥していることが確認できます。

また、700hPaの上昇流解析図(図6(b)からは、日本付近には組織的な上昇流域はなく下降流の場が卓越していることが分かります。

これらはエマグラムから読み取れることと一致しています。

接地逆転層

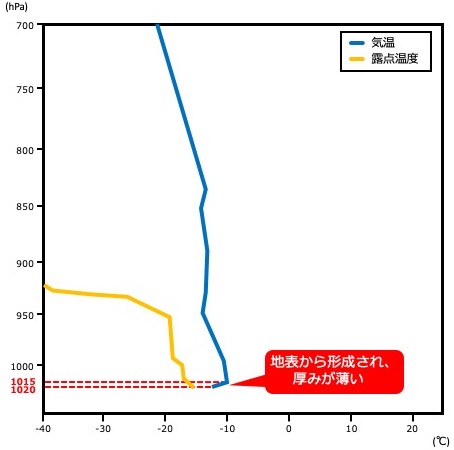

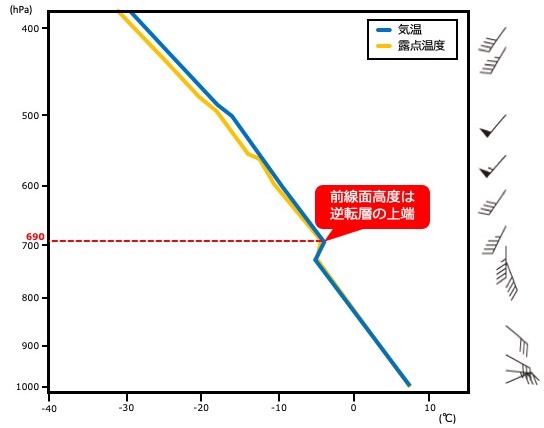

2020年11月14日9時の地上天気図を図7(a)に示します。この日、本州は日本海の高気圧に広く覆われていました。

この時刻の輪島(石川県)のエマグラムを図7(b)に示します。地表から1020hPa付近まで、逆転層が形成されています。

ちなみに、図は縦軸が拡大してあるので、縦軸が700hPaまでしかありません。接地逆転層は鉛直方向のスケールが小さいので、縦軸の上限を700hPaにして拡大表示しています。

図では870hPa付近にも逆転層が存在します。輪島付近には前線がないことから、日本海にある高気圧による沈降性逆転層です。この逆転層より上層では、気温と露点温度の間隔が開いて乾燥していることからも分かります。

逆転層の頻出問題

逆転層に関する出題は次の3つに絞られます。

①逆転層の種別判断

②逆転層の高度の読み取り

③前線の傾き計算

①についてはすでに解説してきたので、②と③について説明します。

逆転層の高度読み取り

逆転層の高度の上端あるいは下端の高度を読み取る問題です。気圧軸を読み取るとき、気圧は高度上昇に伴い減少することに注意してください。

私は高度を上から下に向かって読んだ方が確実だと思います。例えば、図8で逆転層の上端高度を読み取るのに800hPaの目盛から上に向かって「800, 790, …, 740」と読むよりも、700hPaの目盛から「700, 710, 720, 730, 740」と読んだ方が間違えないように思います。

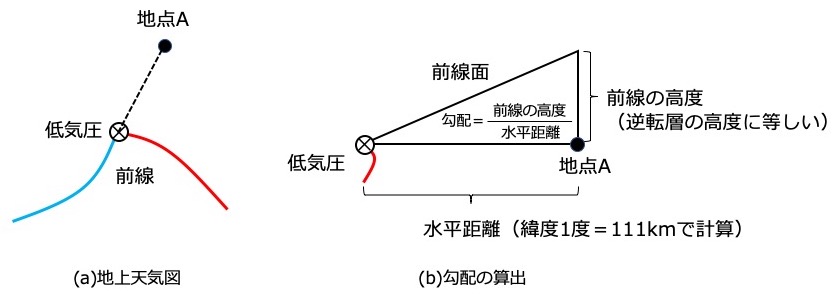

前線の傾き計算

典型的な出題は、地上低気圧の中心から地点Aにおける前線の勾配を求めよ、というものです(図9(a))。

前線の勾配を算出するのには、2つの数値が必要です。

x:低気圧もしくは地上前線〜傾きを求める地点までの水平距離

y:地上から前線面までの高度

このとき、勾配はy/xで求められます(図9(b))。

xは、地上天気図で定規を使って低気圧中心から地点Aまでの長さを測ります。これを緯度1度=111kmで換算して求めます。

yは逆転層の高度を読み取ります。前線は定義により遷移層(転移層)の暖気側の境界なので、前線面の高度は逆転層の上端の高度になります。

温暖前線の傾きは1/150〜1/250程度なので、計算結果がこれと大きくずれている場合は見直しが必要です。

まとめ

3つの逆転層の特徴を表1に、それぞれの典型例を図11に再掲します。

最後に

逆転層は雲海や蜃気楼として目で見ることができる現象です。ときには遠出して、逆転層を見に行くのも気分転換になりそうです。

エマグラムの講習をやります。

この記事が役に立ったと思われた方は、ポチッと押してください。