エマグラムについて理解する連載の4回目です。

前回はエマグラムの用紙について説明しました。

今回は状態曲線と風の鉛直プロファイルについてです。状態曲線の着眼点と典型的な事例を説明した後、風の鉛直プロファイルの見方を説明したいと思います。

状態曲線

状態曲線は、高層観測による観測値をエマグラムの用紙に記入したものです。実技試験で出題されるエマグラムには、状態曲線として気温と露点温度が記入されています。

学科試験では温位や相当温位が記入された温位エマグラムが出題されることがありますが、これまでに実技試験では出題がありません注。

注:対象は確認の取れた第40回以降の試験

エマグラムの着眼点

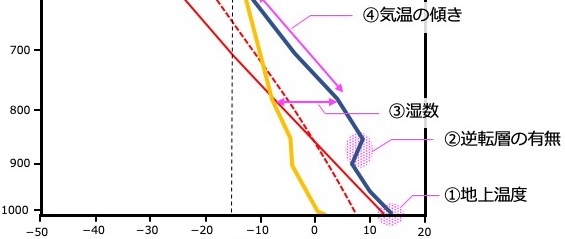

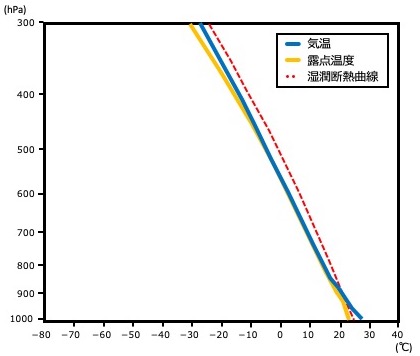

エマグラムが与えられたとき、最低限注目したいポイントを図1を使って説明したいと思います。

①地上温度

地上の温度を見ることで、観測点の地域性(南か北か)や観測時期(冬か夏か)に関する情報を得ることができます。

②逆転層の有無

逆転層の有無は、雲の発達の可能性についての情報を与えてくれます。

逆転層の上端・下端の高度を読み取るときは、高度増加に伴い気圧は減少していることに注意します。

③湿数(=気温と露点温度の差)

湿数に注目すると、雲が発生する高度を予測することができます。予報士試験では、湿数が3以下で雲が発生すると判断します。

一般に、「湿っている」「乾燥している」の判断は次のように行います。

乾燥している・・・ ・ 湿数(T-Td)> 15

次の④、⑤は試験では問われませんが、知っておくと便利です。

④気温線の傾き

状態曲線の気温線の減率が湿潤断熱曲線より大きいと条件付き不安定となり、大気の状態が不安定になる可能性があります。

⑤地上と500hPaの気温差

地上の気温と500hPaの気温の差が40℃以上あると、大気の状態が不安定の可能性があります注。

注:実際には湿度など他の要素も関係するので、あくまでも目安です。

状態曲線の事例

典型的な状態曲線をいくつか見てみましょう。

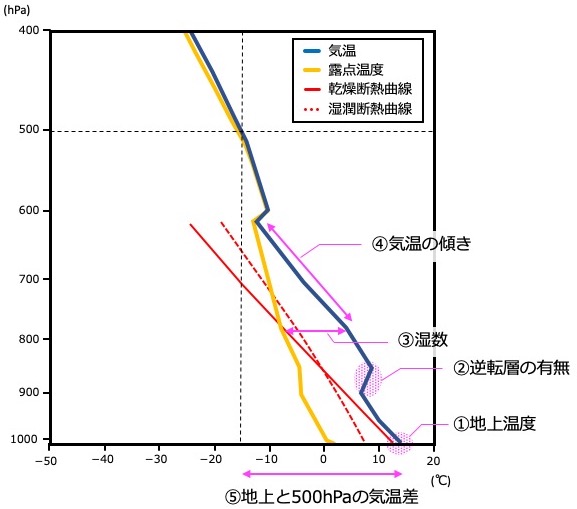

①冬型の気圧配置

冬型の気圧配置(西高東低)のとき、日本海では筋状の雲が発生します。このようなとき、下層の空気は湿潤で、その上では乾燥しているという特徴があります。

図2は強い冬型の気圧配置の日(2020年2月6日)の輪島のエマグラムです。880hPaまでは気温と露点温度が重なり大気が湿潤ですが、800hPaより上では乾燥しています。

ちなみに、この日のSSIは15.39でした。冬の日本海の積乱雲は低い高度で発生するため、SSI(850-500hPa)よりもSSI(925-700)の方が対応が良いようです。

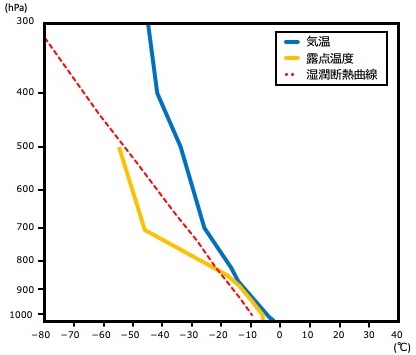

②大気不安定(対流不安定)

上空に寒気、下層に暖気が流入すると、大気の成層状態が不安定になることがあります。

2021年のゴールデンウィークは北日本に強い寒気が停滞し、槍ヶ岳を始め多くの山でホワイトアウトによる遭難が発生しました。図3はそのときの、北アルプスに近い輪島のエマグラムです。

下層の気温減率は湿潤減率より大きくなっており(Γ>Γm)、条件付き不安定になっています。SSIは5.51でした。

このときの気温は地上 14.5℃、500hPa -27.6℃で、地上と上空の気温差は42.1℃でした。

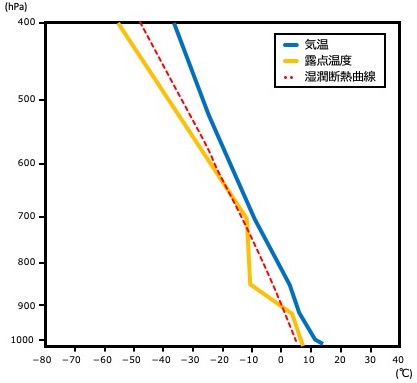

③豪雨

豪雨のときのエマグラムは特徴的な傾向を示します。

図4は令和2年7月豪雨のとき(2020年7月6日)の鹿児島のエマグラムです。梅雨末期に発生したこの豪雨では、熊本県の球磨川を始めとした大河川で氾濫が相次ぎました。

920hPaより下層で気温減率は湿潤減率より大きくなっており(Γ>Γm)、条件付き不安定になっています。さらに、920hPaから上はほぼ全層で飽和状態(湿数0℃)で、気温減率は湿潤断熱減率とほぼ平行になっています。

持ち上げ凝結高度(LCL)が低い上に、空気塊の上昇を止めるものは何もない状況であることが読み取れます。

このときのSSIは−0.58でした。

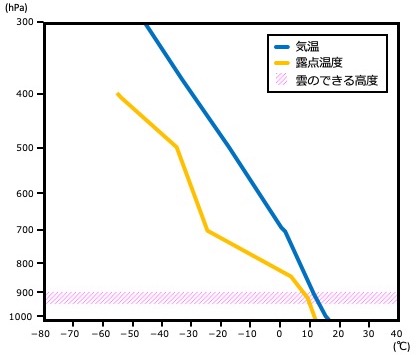

④下層の雲

エマグラムを使うと、雲が発生する高度を知ることができます。

2021年5月20日、広く高気圧に覆われた北海道では青空が広がり、この年一番の暑さとなるところが続出しました。図5はこのときの札幌のエマグラムです。

雲は湿潤域で発生します。予報士試験では湿数が3℃以下の高度で雲が発生すると判断します。図5から雲は950hPa(雲底高度)から900hPa(雲頂高度)の高度に存在すると判断できます。

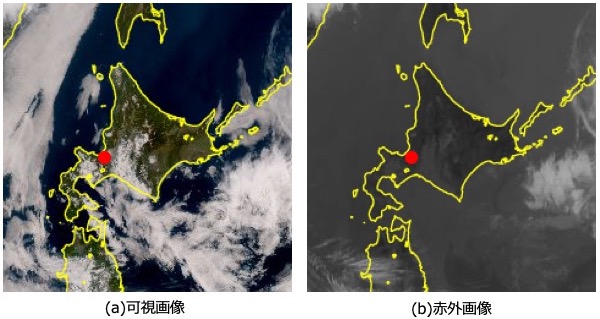

図6は図5のエマグラムと同一時刻の北海道上空の気象衛星画像です。札幌を赤丸で示してあります。

可視画像(図6(a))では白い雲が確認できますが、赤外画像(図6(b))では淡い灰色の雲しか確認できません。したがって、下層の雲が北海道南部を覆っていることが衛星画像からも確認できます。

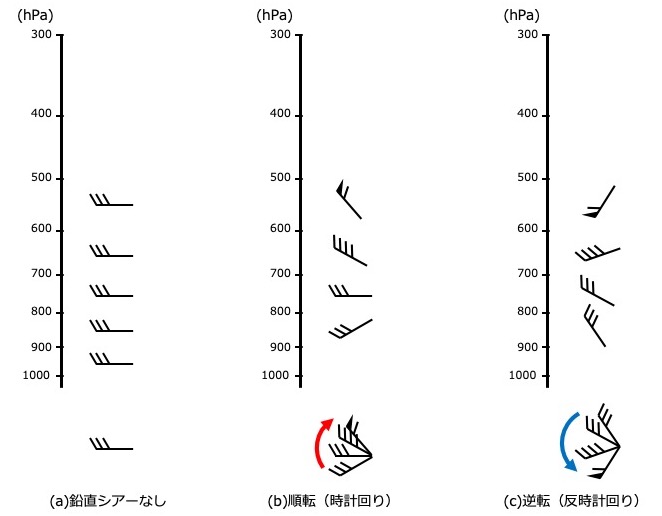

風の鉛直プロファイル

エマグラムの右側の欄外に、風の鉛直プロファイルが表示されていることがあります。予報士試験では逆転層と絡めて鉛直プロファイルの読み取りが出題されます。

風の鉛直プロファイルは風の鉛直シアーと同義で、高度に伴う風向・風速の変化を意味します。特に風向の変化に着目します。

図7に3通りの鉛直プロファイルを示しました。

▼鉛直シアーなし(図7a))

風向、風速ともに高度にともなう変化がないため、鉛直シアーはありません。

▼順転(図7(b))

高度上昇とともに風向が時計回りに変化することを順転と言い、暖気移流を表します。

▼逆転(図7(c))

高度上昇とともに風向が反時計回りに変化することを逆転と言い、寒気移流を表します。

風の鉛直プロファイルを逆転層と絡めて読む方法は、次回の「エマグラム(5)」で説明します。

風の鉛直プロファイルについては、次の記事もご覧ください。

最後に

状態曲線の見方と事例、風の鉛直プロファイルの読み方を解説しました。

普段は目にする機会が少ないと思いますが、近年は毎回のようにエマグラム関連の出題があるので数多く見て、慣れるようにしておくことをお勧めします。

次回は逆転層についてです。

エマグラムの講習をやります。

この記事が役に立ったと思われた方は、ポチッと押してください。