【修正】:図1の縦軸を修正しました。(2021.7.4)

ショワルター指数(以下、SSI)とは、仮想的に850hPaの空気を500hPaまで持ち上げたときの周囲の空気との温度差を計算することで、大気の安定度を見るものです。

状態曲線(エマグラム)に関する出題の中でも、SSIを求める問題は定番で、高い頻度で出題されています。エマグラム用いた作図作業は煩雑なため、原理を理解できていても模範解答どおりの値が得られないこともあります。

作業自体は単純なので、練習を繰り返して確実な得点源にしてください。

※本記事は第40回(平成25年度第1回)から第53回(令和元年度第2回)までの計14回の出題をもとに作成しました。

エマグラムの基本

まずは、エマグラムの図の構成と、SSIを求めるための作図法を簡単におさらいしておきましょう。

エマグラムの構成

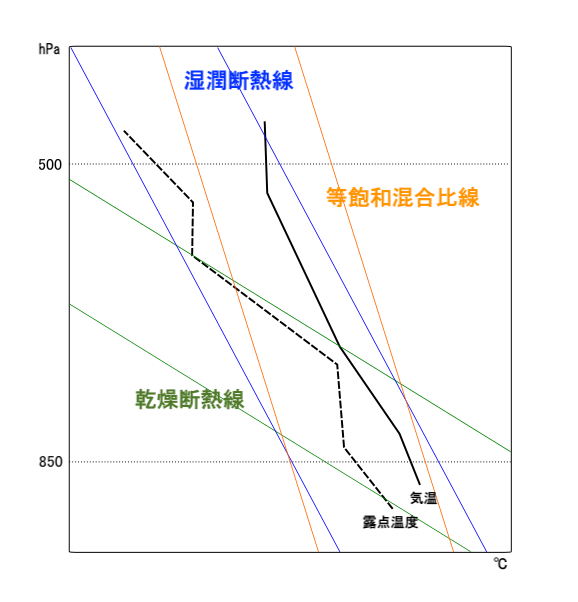

図1にエマグラムを示します。必要な部分が分かりやすいように模式化してあるので、等飽和混合比線や2本の断熱線の傾きは実際とは異なります。

エマグラムの「さら」の用紙には、方眼紙のようにあらかじめたくさんの斜線が引いてあります。傾きが垂直に近いものから順に等飽和混合比線(図1では橙色)、湿潤断熱線(青色)、乾燥断熱線(緑色)です。

この用紙に、高層観測された上空の気温と露点温度が「状態曲線」として記入されています。

乾燥した空気を上昇させると、その気温は乾燥断熱線に沿って減少していきます。気温が露点温度まで下がると、空気中の水蒸気が凝結を始めます。これ以降の上昇では凝結熱を放出するので、気温減率は乾燥した空気よりも小さくなり、湿潤断熱線に沿って減少していきます。

持ち上げた空気の露点温度は、持ち上げを開始する点を通る等飽和混合比線が表しています。

エマグラムの基本として、次の2点をよく頭に入れておいてください。

①用紙に事前記入されている3本の線を識別する

前述したように、エマグラムにはあらかじめ3本の線が記載されています。その中でも、特に湿潤断熱線と乾燥断熱線の2本は傾きが近く、取り違いをするリスクがあります。

試験中はこのようなミスをしがちです。ミス防止策を「対策編」で後述しますが、エマグラムを毎日見て慣れておくことが大切です。

②周囲の空気と持ち上げられる空気を区別する

エマグラムの用紙に高度に応じた気温と露点温度(これを「状態曲線」といいます)の観測値を書き込んだものを、通称「エマグラム」もしくは「状態曲線」と呼んでいます。

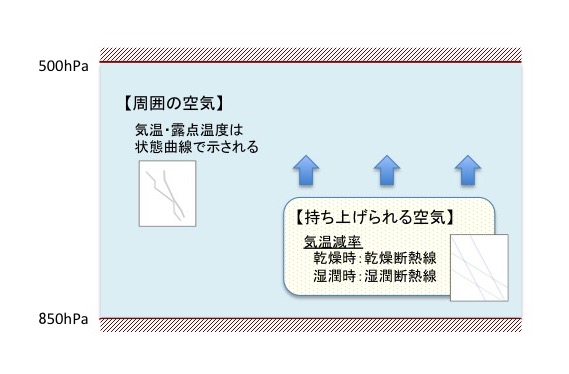

エマグラムを読むときは、「周囲の空気」と「持ち上げられる空気」を区別することが大切です(図2)。

高度850hPaの空気が暖められてどんどん上昇していくことを考えましょう。この空気が周りの空気よりも暖かければ、どんどん上昇していきます。このときの上昇していく空気が「持ち上げられる空気」です。これが周りの空気、すなわち「周囲の空気」よりも気温が高ければ上昇が続き、雲頂高度が高くなっていきます。

エマグラムに状態曲線として書かれている「気温」と「露点温度」は「周囲の空気」のもので、実際に観測された値です。一方、エマグラムにあらかじめ書き込まれている「等飽和混合比線」「乾燥断熱線」「湿潤断熱線」は理論的なもので、「持ち上げられる空気」に適用するものです。

SSIの求め方

①持ち上げ凝結高度を見つける

乾燥した空気は上昇していくと冷やされて、露点温度以下になると凝結して湿った空気(湿潤空気)になります。その時の高度が「持ち上げ凝結高度」です。以後、乾燥断熱線と等飽和混合比線の交点を、持ち上げ凝結点と呼ぶことにします。

- 状態曲線から850hPaにおける気温を求め、そこから乾燥断熱線を伸ばします。乾燥断熱線は、近傍の乾燥断熱線と平行に引きます。

- 状態曲線から850hPaにおける露点温度を求め、そこから等飽和混合比線を伸ばします。等飽和混合比線は、近傍の等飽和混合比線と平行に引きます。

- 2本の線の交点が持ち上げ凝結点です。

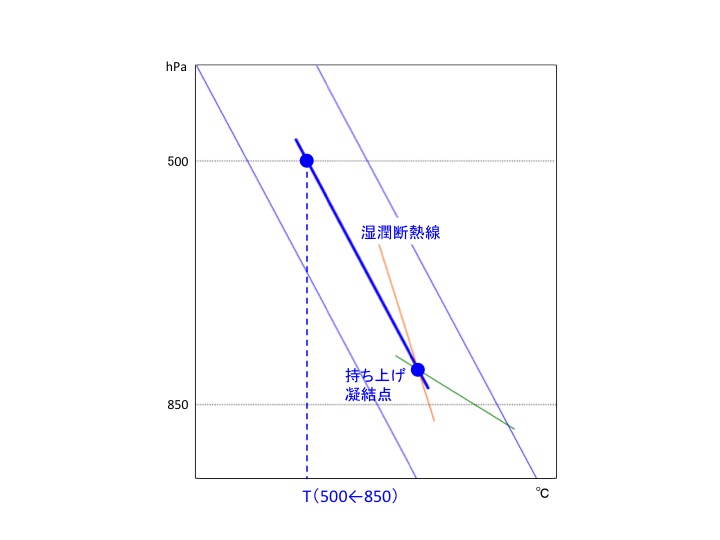

②持ち上げられた空気の500hPaにおける気温を求める

持ち上げ凝結高度より上では空気に含まれる水蒸気が少しずつ凝結していくので、凝結熱が出ます。したがって気温減率は乾燥断熱線より緩やかな湿潤断熱線に沿っていきます。

- 持ち上げ凝結点から湿潤断熱線を伸ばして、500hPaにおける気温(T(500←850))を読み取ります(図4)。湿潤断熱線の引き方は、対策2で後述します。

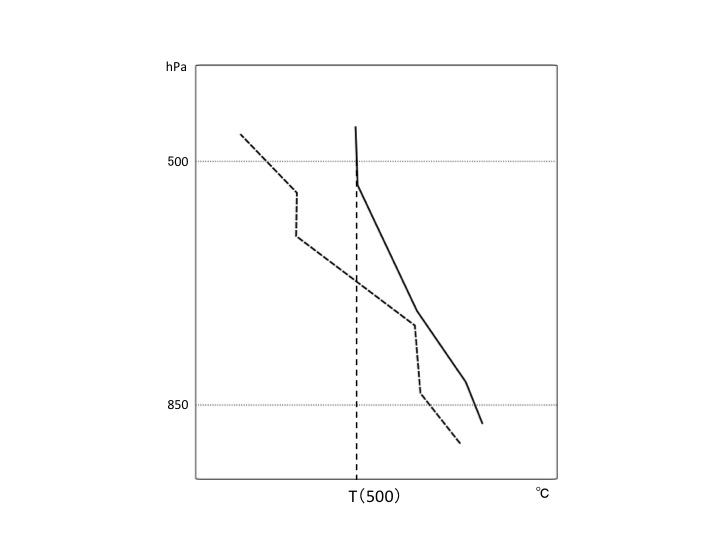

③周囲の空気の500hPaにおける気温を読み取る

状態曲線から500hPaにおける周囲の空気の気温(T(500))を読み取ります(図5)。

④SSIを求める

SSI =500hPaにおける周囲の空気の気温(T(500))ー500hPaまで持ち上げられた空気の気温(T(500←850))

で求めます。

湿潤断熱線に注意!

持ち上げ凝結点から湿潤断熱線を伸ばすときは、近傍の湿潤断熱線と平行な線を引くと大きな誤差が生じます。

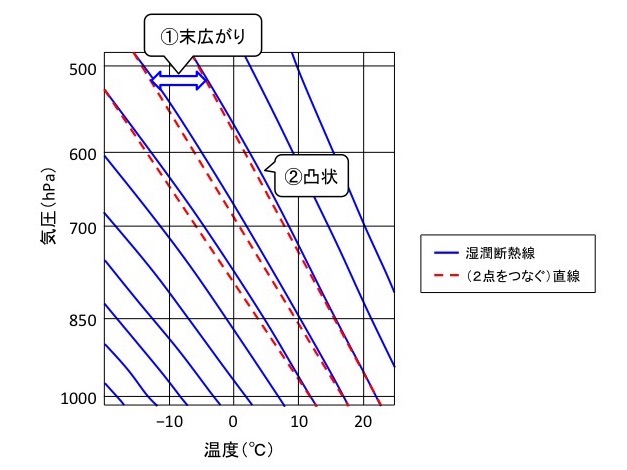

湿潤断熱線の2つの特徴に注意してください(図6)。

①上空に向かって末広がりである

隣り合う湿潤断熱線は上空に向かって平行に伸びているのではなく、相互の間隔が広がっています。作図の際、近傍の湿潤断熱線に平行に伸ばしていくと、誤差が発生します。

②凸状の曲線である

湿潤断熱線は直線ではなく、凸状の曲線を描いています。これは上端と下端を結ぶ直線(図の赤い破線)と比べると分かります。前項①と矛盾しますが、そもそも湿潤断熱線に平行な直線を引くことはできないのです。

出題の傾向

過去5回の問題から、出題傾向を分析しました。

【傾向1】

SSIの値のみ解答させる問題と、作図過程も解答させる問題がある

解答形式はSSIの値のみを解答させる場合と、解答用紙のエマグラムに作図過程を描かせる場合があります。

【傾向2】

作図作業が容易な問題と、面倒な問題がある

補助線が引きやすい(持ち上げ凝結点を求めたり、湿潤断熱線を引く作業)ケースは作図が容易です。例えば、湿潤断熱線が持ち上げ凝結点を通っている場合や、状態曲線の気温と露点温度が850hPaで重なっている場合です。このような出題ではSSIの値のみを解答させるケースが多いです。

これ以外は補助線を全て引かなければいけないので、作業が面倒になります。このような出題では、解答用紙に作図させるケースが多いです。

【傾向3】

配点は3〜6点の間に設定されている

解答用紙のエマグラムに作図過程を描かせる場合は配点が高めに設定されるため、部分点が期待できます。

【傾向4】

後に続く問題とは直接リンクしない

SSIは枝問や小問で出題されますが、求めたSSI値をもとに次の問題が設定されることはありません。極端に言えば、SSIの問題を飛ばしても後には響きません。

なお、第49回の出題はSSIを求めさせた上で、続く小問でなぜその値になったのかを考えさせる問題でした。これは、SSIが求まらなくても、状態曲線の形状を見れば解答できる内容でした。

・大問を構成する4つの小問の最初の問題(配点4点)

・作図作業は面倒(持ち上げ凝結点を求め、自分で湿潤断熱線を引く)

・解答用紙のエマグラムに作図をし、描いた補助線は残しておく

第45回 実技2 問5(3)③

・小問を構成する3つの枝問の最後の問題(小問の配点は8点)

・作図作業は容易(湿潤断熱線が持ち上げ凝結点を通るように描かれている)

・解答用紙に値のみ記入する

第47回 実技1 問2(4)

・大問を構成する4つの小問の最後の問題(配点3点)

・作図作業は容易(850hPaで気温と露点温度がほぼ一致して飽和しているので、持ち上げ凝結点を求める作業は不要)

・解答用紙に値のみ記入する

第49回 実技1 問2(2)①

・小問を構成する3つの枝問の最初の問題(小問の配点は12点)

・2地点で2種類(850→500hPaと850→700hPa)、計4通りのSSIを求める

・解答用紙に値のみ記入する

第53回 実技2 問2(1)

・大問を構成する3つの小問の最初の問題(配点6点)

・作図作業は面倒(持ち上げ凝結点を求め、自分で湿潤断熱線を引く)

・解答用紙のエマグラムに作図をし、描いた補助線は残しておく

対策

対策1 マーキング法でエマグラムの読み違いを防止する

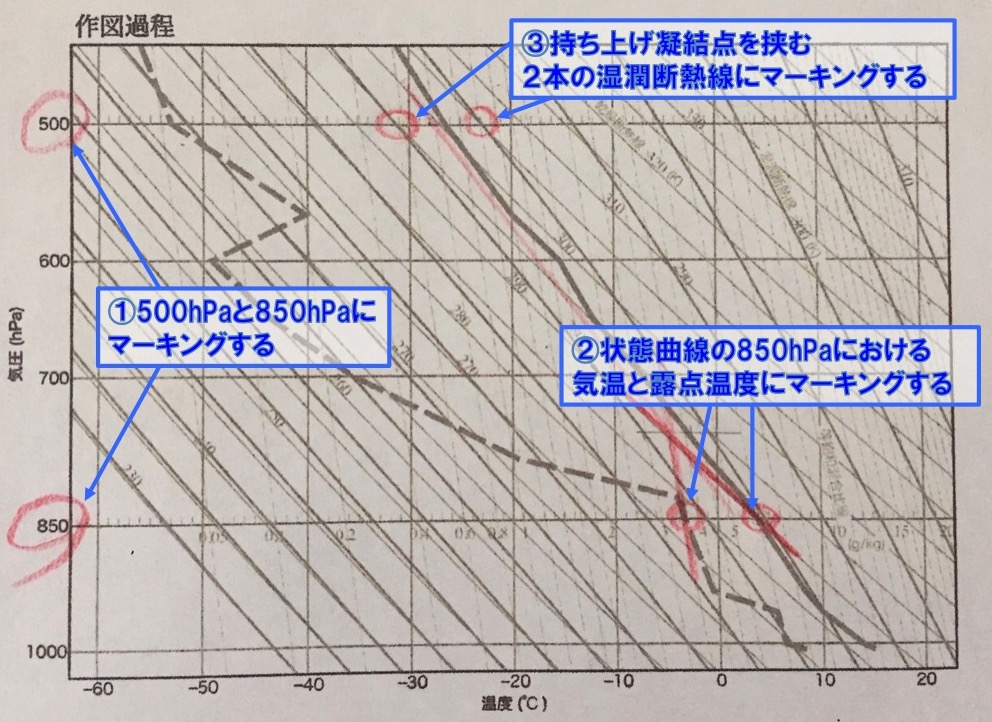

エマグラムにはたくさんの線が引かれています。読み間違いをしないように、マーキングをしましょう(図7)。

①縦軸の「850」と「500」にマーキングする

気圧の軸を意外と間違えやすいので、作図を開始する前にまずマーキングします。

一般的なSSIは空気を850hPaから500hPaに持ち上げますが、過去には850hPaから700hPaに持ち上げた時のSSIを求めさせる出題がありました。問題文をよく確認してからマーキングしましょう。

②状態曲線の850hPaにおける気温と露点温度にマーキングする

持ち上げ凝結点を求めるための補助線の出発点を間違えないように、しっかりと目印をつけます。

③持ち上げ凝結点を挟む湿潤断熱線にマーキングする

最後に、2本の湿潤断熱線を上まで追いかけて、500hPaと交点にもマーキングします。

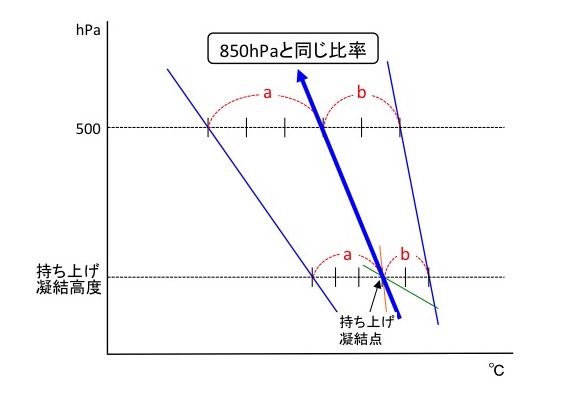

対策2 湿潤断熱線は「比例配分法」で伸ばす

持ち上げ凝結点を通る湿潤断熱線を引くには、その両側を挟む湿潤断熱線との比率を保ったまま、500hPaでも2本の断熱線間の間隔を500hPaで比例配分します(図8)。

与えられたエマグラムで、グラフ上の湿潤断熱線が持ち上げ凝結点を通過するように描かれている場合は、それをそのまま500hPaまで伸ばせば良いです。

比率を計算する時間がなくても、目分量でやってみましょう。

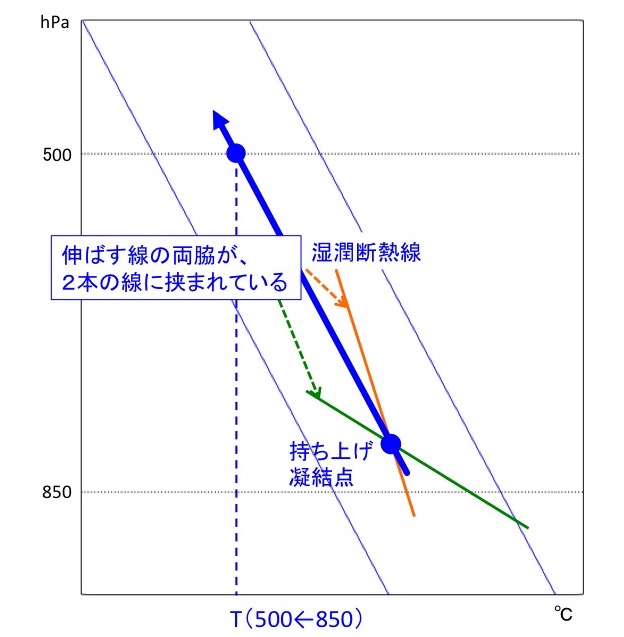

対策3 「挟み撃ち法」で断熱線の読み違いを防止する

持ち上げ凝結点から伸ばした線が間違いなく湿潤断熱線であることを、2本の線(等飽和混合比線と乾燥断熱線)に挟まれていることによって確認しましょう(図9)

対策4 SSIの問題は後回しにする

SSI問題は作業に慣れても、数分程度はかかります。過去問題によれば、SSI問題を飛ばしても後の問題を解くのに影響はありません。

本番では後回しにして、最後の余った時間に取り組むのも一案です。また、対策2で述べた比例配分法は、定規で正確にやる時間がなければ、目分量で「3対1ぐらいかな」でも構いません。

作図の場合は、時間がなくなっても補助線を引いて痕跡を残しましょう。部分的をもらえる可能性があります。

対策5 とにかく練習する

与えられたエマグラムが小さいと、対策1〜3を実践できない場合もあります。その備えとしては、普段からエマグラムを見慣れておき、SSIを求める練習をしておきましょう。

はじめは時間をかけてセオリー通りに作図をして、慣れてきたら反射的に作業できるレベルまで仕上げましょう。

SSI付きのエマグラムは、米ワイオミング大学のサイトから入手できます。アクセス方法はこちらを参考にしてください。

http://www.ny.airnet.ne.jp/satoh/wyo.htm

(補足)SSI(925-700hPa)について

過去に、850→700hPaを求めて、実況との対応状況を考えさせる問題が出題されています(第49回実技1)。

国内の観測地点で年間の雷日数が最も多いのは金沢の42.4日で、冬季に多くなっているのが特徴です。このように日本海側で冬の雷発生件数が多いのは、冬型の気圧配置の時に吹く北西風が気団変質して積乱雲が発生しやすいためです。

冬の日本海の積乱雲は夏に発生する積乱雲よりも背が低いことが知られています。雲頂高度は低いもので約3km(700hPaに相当)、雲底高度は925hPaに近いとの報告もあります。

一番初めの図と図1の縦軸:1000hPa とあるのは、500hPa の間違いですよね?

ご指摘をありがとうございました!

早速修正しました。